Метод рубок ухода за лесом – это теоретическое обоснование оставления на корню или вырубки деревьев из насаждения. В его основе лежат различные классификации деревьев, позволяющие отобрать лучшие для формирования лучшего древостоя.

Отечественные методы рубок ухода сложились на основе учета разнообразия природных особенностей лесов, результатов обширных научно-исследовательских работ, обобщение огромного практического опыта. Особенностей экономики отдельных районов и хозяйств, биологических свойств древесных пород и типов леса. В процессе многолетней практики получили распространение низовой, верховой и комбинированный методы рубок ухода.

Низовой метод. В чистых насаждениях при проведении всех видов рубок ухода ликвидируют угнетенные деревья Yа и Yб классов роста по Крафту, т. е. деревья , которые составляют отмирающую часть нижнего полога леса. Вырубка деревьев нижней части полога получила название низового метода рубок ухода слабого изреживания. Если из насаждения вырубают, кроме деревьев указанных классов, еще и деревья Yб класса, то это низовой метод средней степени изреживания. Вырубка деревьев Yа, Yб, IYа и IYб классов обеспечивает сильное низовое изреживание. При низовом методе благодаря периодической вырубке всех отстающих в росте деревьев формируют древостой в основном одноярусный. С горизонтальной сомкнутостью крон.

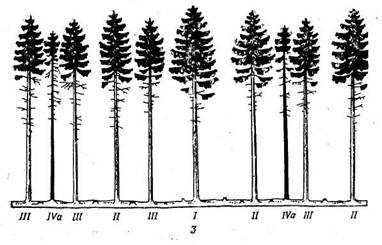

Низовой метод изреживания:

насаждение / — до изреживания; 2.3,4— соответственно после слабого. среднего и сильного изреживания

Верховой метод. Этот метод регулирует взаимоотношение деревьев главным образом в верхнем ярусе насаждения. Согласно одному из принципов отбора деревьев, которые положены в его основу, -французскому, деревья в смешанном лесу подразделяются на три категории: «избранники», или деревья будущего; деревья приносящие пользу первым. И деревья «вредные». Последние удаляют.

Большое распространение данный метод получил в дубовых древостоях. Низовой и верховой методы отвечают определенным природным и экономическим требованиям. Каждый из них не может заменить другой или вытеснить его, но они оба могут быть заменены более совершенными методами рубок ухода.

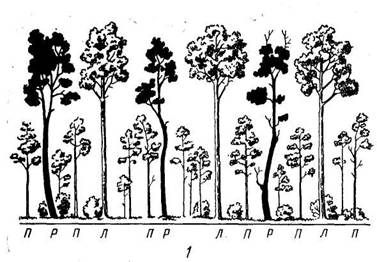

. Верховой метод изреживания:

насаждение 1 — до изреживания; 2— после изреживания (деревья): Л лучшие; П — полезные, или вспомогательные; Р — вырубаемые).

Комбинированный метод. Характерная особенность комбинированного метода – стремление создать ступенчатое строение древесного полога, при котором все деревья (крупные, средние, мелкие) были бы освещены солнцем. Характерная черта этого метода-выделение биогрупп и определение роли каждого дерева в них, что очень важно для успешного формирования целевого древостоя. Комбинированный метод рубок ухода, совмещающий в себе принципы уходов низового и верхового, применяют для формирования сосновых, еловых и других насаждений.

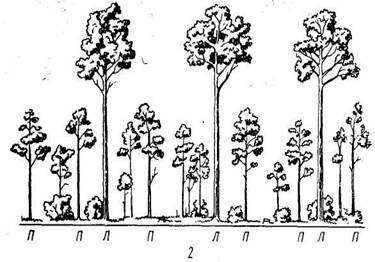

Комбинированный метод изреживания: насаждение / — до изреживания; 2 —после изреживания

Равномерные осветления и прочистки. Их в основном применяют в чистых и смешанных молодняках, в составе которых имеются хозяйственно ценные породы. Они заключаются в освобождении вершин подроста ценных пород и саженцев от заглушения их второстепенными породами на всей площади лесосеки. Однако равномерный уход не следует понимать как сплошную вырубку всех второстепенных пород независимо от их размеров и места расположения. Удаляют только те деревья нежелательных пород, которые затеняют, подавляют подрост ценных пород или могут в ближайшие годы препятствовать их росту. Равномерный уход применяют и при возможности сбыта тонкомерной древесины, а так же на особо ценных участках.

Коридорный метод. Он предусматривает уход коридорами шириной 1-4 м с оставлением только деревьев главной породы. Способ разработали для ухода за дубом лесничие Тульских засек А.П.Молчанов, Н.А.Михайлов, Н.А.Успенский и др. Этот метод ухода проводят в естественных молодняках и лесных культурах. Применение его обуславливается экономической и биологической целесообразностью: меньшей трудоемкостью по сравнению с равномерным изреживанием, а также тем, что такие породы, как дуб, ель, сосна, в коридорах, оттененные стенами кулис, существенно увеличивают прирост по высоте. По данным Г.А.Чибисова, при коридорном методе ухода за елью в березово-еловом насаждении (25 лет, сомкнутость 0,9, ель во втором ярусе в количестве 10-13 тыс. шт/га, тип леса черничник свежий) ель почти в двое увеличила текущий прирост по высоте и диаметру по сравнению с такими же насаждениями при равномерном уходе.

Коридорный метод ухода применяют и в культурах. Его применяют и в тех случаях, когда уход сочетают с искусственным введением в коридоры ценных пород (частично или полностью).

Метод омолаживания межкоридорных кулисявляется продолжением коридорного. Он разработан Н.А.Успенским. к 12-15 годам лиственные деревья в межкоридорных кулисах значительно превышают по высоте дуб в коридорах и начинают активно его угнетать. Чтобы предотвратить гибель дуба, омолаживают межкоридорные кулисы, вырубая наиболее заросшиеся крупные деревья мягколиственных пород, затеняющих дуб. После рубки от пней срубленных деревьев появляется молодая поросль, которая лучше выполняет роль подгона и «шубы» для дуба.

Полосный метод. Применяется в основном при уходе за молодняками естественного происхождения с достаточным количеством равномерно распределенной по площади главной породы, иногда в культурах с бессистемным размещением по площади посадочных мест.

Метод обезвершинивания. Его применяют при проведении рубок ухода в сосново-березовых молодняках 8-15-летнего возраста. Этот метод предусматривает освобождение сосны от оттеняющего и охлестывающего влияния березы путем срезания верхней части кроны березы. В результате степень сомкнутости насаждения изменяется мало, разреживаются только верхние горизонты, береза продолжает оттенять почву и нижнюю часть кроны сосен, что ведет его к быстрому очищению ее от сучьев.

Существует несколько вариантов технологии метода обезвершинивания:

- обезвершинивание с оставлением порубочных остатков на перегнивание. Работы проводят круглый год.

- обезвершинивание с переработкой крон на метлу. Работы проводят с момента опадения листвы до появления снега, а также от начала сокодвижения у березы до распускания почек.

- обезвершинивание с заготовкой березовых почек. Работы проводят с начала сокодвижения до распускания почек.

- обезвершинивание с переработкой крон на березовые веники, веточный корм или с заготовкой березового листа как лекарственного или технического сырья. Работы проводят от полного оформления листовой пластинки до начала пожелтения листьев.

Организационно-технические элементы

Интенсивность и повторяемость рубок ухода. Под интенсивностью рубок ухода понимают степень изреживания древостоя за один прием рубок. Повторяемость рубок ухода – это период, по истечении которого в насаждении проводят очередную рубку. Интенсивность и повторяемость – взаимосвязанные показатели, определяющие режим рубок ухода.

Продуктивность древостоя зависит от того, насколько эффективно составляющие его деревья используют солнечную энергию и как обильно корневая система снабжается всеми необходимыми элементами питания. Разрастание надземных и подземных частей деревьев изменяет ход усвоения зольных элементов и солнечной энергии. Как уже было замечено, практически необходимо, чтобы только определенная часть периферии кроны была открыта солнцу и общая сомкнутость лесного полога не снижалась менее определенной величины. Такому состоянию соответствует оптимально продуктивный лесной полог с коэффициентом затенения 30-70%,когда у деревьев наблюдается интенсивный прирост древесины высокого качества. Вырубаемую массу контролируют визуально, обращая внимание на снижение сомкнутости лесного полога или изменение полноты насаждения. Кроме того, интенсивность вырубки определяют по среднему расстоянию между деревьями согласно программам рубок ухода.

Для установления интенсивность изреживания в чистых насаждениях закладывают пробные площади, на которых изреживают насаждения в соответствии с требованиями. Предъявляемыми к оптимально продуктивному лесному пологу, и рассчитывают массу вырубленной древесины в процентах к общему запасу древесины на единице площади.

Интенсивность рубок ухода за лесом зависит от состава, возраста, формы насаждения, типа леса, бонитета, основной породы и хозяйственных целей.

Согласно положениям о рубках ухода различают степени интенсивности: слабую (вырубают до 15% запаса насаждения); умеренную (16-25%); сильную (26-35%); очень сильную(свыше 35%).

Повторяемость рубок ухода устанавливают в зависимости от состава и состояния насаждения, характера смешения пород. Чем выше интенсивность отдельных приемов рубок ухода, тем реже повторяемость. В смешанных и сложных насаждениях рубки ухода повторяются чаще, чем в чистых. В каждом конкретном типе леса устанавливают свою повторяемость рубок ухода. Согласуя ее со скоростью роста главной и второстепенной породы.

Интенсивность изреживания

Характеристика насаждений |

Виды

рубок

ухода |

Интенсивность

рубки,

% к запасу

древесины |

Чистые хвойные и твердолиственные с незначительной примесью лиственных пород

Смешанные хвойные и твердолиственные с мягколиственными в одном пологе

Смешанные сложные со 2-м ярусом из дуба, ели, бука, ясеня семенного происхождения |

Осв. иПроч.

Прореж.

проходные

Осв. и проч.

Прореж.

проходные

осв. и проч.

Прореж.

проходные |

10-15

10-20

10-20

20-50

20-40

25-35

20-60

20-35

20-30 |

Виды рубок ухода |

Лесорастительные зоны |

Степная, лесостепная, смешанных лесов |

таежная |

Осветления

Прочистки

Прореживания

Проходные рубки |

2-5

3-7

5-10

7-15 |

5-10

7-15

10-20

10-30 |

Повторяемость рубок ухода

Отбор деревьев. Действующим наставлением по рубкам ухода за лесом принята хозяйственная классификация деревьев, подразделяющая все их разнообразие на три категории: Л- лучшие, П- полезные, или вспомогательные, и Р- нежелательные (вырубаемые). В отдельных случаях при высокой плотности деревьев рубке подлежит и часть деревьев вспомогательных, если они мешают росту лучших.

К лучшимотносят деревья хозяйственно ценных и других пород I, II и III классов роста. Чаще семенного происхождения, наиболее соответствующие данным лесорастительным условиям, имеющие прямой, полнодревесный, хорошо очищенный от сучьев ствол, компактную, нормально охвоенную(облиственную) с нетолстыми сучьями крону, относительно быстрый рост, хорошее укоренение.

Для лесопарковых частей зеленых зон указанные признаки лучших деревьев, за исключением хорошего их укоренения, не являются обязательными. Здесь лучшими могут быть декоративно ценные деревья, имеющие причудливую форму ствола и крону, дуплистые, в которых поселяются полезные для леса птицы.

Вспомогательные – это деревья различных пород, способствующие очищению лучших деревьев от сучьев, формированию стволов и крон, выполняющие почвозащитные и почвоулучшающие функции, заполняющие просветы в пологе,«окнах» и прогалины, являющиеся местами обитания полезных для леса птиц. Вспомогательные деревья могут относиться к любой части полога или образовывать второй ярус.

Вырубаемые, т.е. нежелательные, - это деревья сухостойные, буреломные, отмирающие, пораженные вредителями и болезнями;

мешающие росту и формированию лучших деревьев, независимо от породы, высоты и диаметра;

низкотоварные деревья (изкревленные, сбежистые, с сильно разросшейся низкоопушенной кроной и т.п.), если деревья не играют полезной роли в насаждении и вырубка их не приведет к резкому размыканию древесного полога;

единичные деревья хорошего роста и качества при необходимости разреживания густых групп из относительно однородных деревьев.

Нежелательные деревья могут быть всех пород, классов роста и находиться во всех частях полога. Отведенные в рубку деревья диаметром менее 8 см., а в таежной зоне – менее 12 см. помечают на высоте груди продольной затеской, а диаметром 8 см. и выше, в таежной зоне – 12 см. и выше клеймят на высоте груди и у шейки корня.

Отвод лесосек. За один год до рубки как правило в бесснежный период в лесничествах отводят участки леса, в которых необходимо провести рубки ухода. Работы по отводу лесосек включают: подготовительные работы, ограничение площадей лесосек, назначение деревьев в рубку, материально-денежную оценку лесосек и проверку работ по отводу и таксации лесосек.

Во время подготовительных работ уточняют лесоустроительные материалы, площадь территории, нуждающейся в первоочередных уходах, и план отвода лесосечного фонда по хозяйственным секциям и участкам. План отвода составляет лесничий на основе материалов лесоустройства и в соответствии с наставлением по рубкам ухода.

Ограничение площадей – это прорубка визиров ( за исключением сторон, ограниченных квартальными просеками, граничными линиями), установка столбов на углах лесосек, промер линий, измерение углов между ними, а также геодезическую привязку площадей к квартальным просекам, таксационным визирам или другим постоянным ориентирам.

На углах размещают столбы диаметром 16 см. и высотой 2 м. Их закапывают в землю на глубину 0,7 м. верх столба затесывают на 2 ската. По затесам вырубают «окно», на котором в соответствии с ГОСТом делают следующую надпись:

№ квартала - № выдела.

Мероприятие – год проведение (последние 2 цифры).

Номер делянки – площадь, га.

При повторных рубках используют старые столбы, но делают новые выемки ( щеки) и наносят соответствующие надписи. На смежных делянках, на которых намечены рубки разных видов, ставят столб с двумя выемками и на каждой из них делают соответствующую надпись. При отводе лесосек составляют абрис на каждую из них в пределах квартала, на котором указывают: масштаб абриса, местонахождение лесосеки; расположение граничных и внутренних визиров делянок; длину визиров и расстояние между ними; румбы граничных линий4 границы выделов (пунктиром); номера делянок и выделов; площадь делянки.

Абрис составляют на кальке, наложив ее на планшет, и сохраняют вместе с лесорубочным билетом.

Назначение деревьев в рубку и учет вырубаемой древесины осуществляется при всех видах рубок ухода за лесом (за исключением ухода в молодняках). Затем их отмечают на высоте груди, а деревья толще 8 см клеймят у шейки корня. Перечет вырубаемых деревьев производят по породам, категориям технической годности (качества), диаметрам на высоте груди по 4-сантиметровым ступеням толщины. Диаметр дерева измеряют на высоте 1,3 м от шейки корня. Назначенные в рубку деревья по качеству подразделяют на три категории: деловые, полу деловые и дровяные. К деловым относят деревья, у которых общая длина деловых сортиментов в комлевой половине составляет 6,5 м и более, а у деревьев высотой до 20 м – не менее 1/3 высоты не зависимо от наличия дровяной части в комле или середине ствола. Полу деловыми считаются с длиной деловой части стволов в комлевой половине 2-6.5 м, а у деревьев высотой до 20 м – от 2 м до 1/3 высоты. К дровяным относят деревья с длиной деловой части менее 2 м в комлевой половине ствола.

При перечете деловые деревья отмечаются одной чертой, полу деловые – двумя, дровяные – тремя. Могут применятся другие отметки, обеспечивающие четкое различие деревьев по категориям технической годности и контроль за отбором деревьев. В расчет объемов деловой древесины включают только стволы деловых деревьев и половину всех стволов полуделовых.

Запас подлежащий заготовке древесины предварительно определяют визуально или на круговых площадках, ограниченных при помощи реласкопа, а его качество - по местным товарным таблицам. Окончательный учет заготовленных лесоматериалов производят по данным фактической заготовки (на лесосеках или нижних складах).

При прореживаниях и проходных рубках возможен учет вырубаемой древесины комбинированным способом: на пасеках - по пням, на волоках – по площади путем сплошного перечета всех деревьев на волоке. Количество тонкомерной древесины менее отпускаемого диаметра определяют примерно на пробных площадях. При этом массу древесины на волоках учитывают отдельно.

Временные пробные площади. Для предварительного определения объема подлежащей вырубке древесины при проведении осветлений, прочисток, а в отдельных случаях прореживаний и проходных рубок закладывают пробные площади (3-5% площади делянки). Пробные площади ограничивают колышками высотой 0,5 м с надписью «ПР» - проба. На пробной площади отбирают и рубят деревья, разделывают заготовленную древесину на сортименты. При прореживаниях и проходных рубках со средним диаметром древостоя свыше 14 см вырубаемый запас древесины определяют перечетом деревьев, намеченных в рубку, и оценкой их по сортиментным таблицам. Данные пробные площади переводят на площадь лесосеки (делянки). На осветлениях и прочистках отметку деревьев, намеченных в рубку, не делают, а закладывают одну или несколько пробных площадей (в зависимости от однородности насаждения ) в наиболее характерном месте участка. По количеству вырубленной древесины определяют ее запас на всех площади, который и указывают при выписке лесорубочного билета.

Срок службы временных пробных площадей один год. Работы, проведенные на пробных площадях, засчитывают в установленный план по соответствующему виду рубок ухода. Материалы по закладке временных пробных площадей хранят в делах лесничества.

Постоянные пробные площади. В целях учета и выявления изменений, происходящих в насаждении благодаря рубкам ухода, изучения эффективности рубок закладывают постоянные пробные площади на все виды рубок ухода в наиболее распространенных типах леса. Эти работы осуществляют таксаторы при проведении лесоустройства в присутствии работников лесничества, а в межревизионные периоды — лесничие под руководством главного лесничего или инженера по лесному хозяйству лесхоза, на которого возлагается проведение учетных работ и контроль за оформлением документации.

Пробную площадь разбивают на две секции: рабочую, где проводят уход, и контрольную, без ухода. Обе секции должны быть одинаковы по рельефу и площади, а также по составу, возрасту и полноте древостоев. При необходимости закладывают две-три секции для получения данных о различных методах и интенсивности рубок. Пробные площади и секции ограничивают визирами — слегка затесанными деревьями, не входящими в эту площадь. На визире между секциями затеска деревьев нежелательна, поэтому визирную линию обозначают, часто расставляя вешки.

На постоянной пробной площади наблюдают за изменениями таксационных показателей насаждений и на их основе вносят соответствующие поправки.

Материально-денежную оценку лесосек рассчитывают на ЭВМ в информационно-вычислительных центрах. Только при малом числе лесосек и в случаях, когда требуются приблизительные данные, эту работу выполняют в лесничестве. Проверку работ по отводу и таксации лесосек осуществляют как в процессе их выполнения, так и после окончания. Проверкой устанавливают: соответствие отведенного лесосечного фонда расчетной лесосеке по секциям, видам пользования и группам лесов; соблюдение действующих правил рубок; правильность выбора метода таксации лесосеки (делянки); наличие акта проверки данных лесоустройства (при отводе лесосек по материалам лесоустройства); качество работ и техническое оформление материалов отвода.

Проверку осуществляет инженер лесного хозяйства в присутствии представителя лесничества. Они проверяют не менее 5% общего числа лесосек и 3% их площади.

Работу считают неудовлетворительной, когда отвод лесосек

происходил с нарушением действующих правил отвода лесосек и рубок, а также при расхождении данных пробных площадей с данными проверки: по общему запасу и запасу деловой древесины в делянке более чем на 10%, запасу отдельных пород при участии их в составе 3—10 единиц — более 10% (от общего запаса на делянке), при 1—2 единицы — более 6%.

В зависимости от результатов проверки вносят исправления в материалы по отводу и таксации или работу выполняют заново.

Управления лесного хозяйства или другие вышестоящие организации проверяют работы в целом по лесхозу на основании Методических указаний по контролю точности таксации и качества отвода лесосечного фонда. При этом работа признается неудовлетворительной, если лесосеки с недопустимыми отклонениями от изложенных выше требований составляют более 10% «общего их числа.

Время проведения рубок ухода. Время рубок ухода устанавливают с учетом лесорастительных зон, условий местопроизрастания, биологических особенностей древесных пород, климатических условий и экономики района.

Осветления и прочистки проводят, как правило, весной, летом и частично осенью. По лесоводственной необходимости допускается проведение рубок ухода в молодняках и зимой. В сложных дубовых молодняках для ослабления роста поросли сопутствующих пород рубки ухода проводят в середине лета. Прореживания осуществляют до образования глубокого снежного покрова, проходные рубки — в течение всего года. При сильных ветрах и морозах рубки не ведут. Не подвергают им и участки с гнездовьями птиц, а в местах токов тетерева и глухаря в апреле — июле работы не проводят.

В насаждениях с преобладанием пород, кора которых используется в народном хозяйстве, рубки ухода осуществляют в период сокодвижения (май — июль). На участках сосновых и еловых насаждений, пораженных корневой губкой, их начинают осенью с наступлением устойчивых отрицательных температур и заканчивают ранней весной.

Приемка заготовленной продукции леса. Заготовленную продукцию принимают в течение 10 дней со дня окончания работ на участке. Деловые сортименты укладывают отдельно по видам и длине, обмеряют и на основе обмеров определяют объемы древесины.

Дрова длиной более 2 м (долготье) также укладывают в штабеля на подклады и закрепляют кольями. На основе поштучного обмена определяют массу древесины с помощью специальных таблиц. Дрова длиной до 2 м (коротье) укладывают в поленницы комлями в разные стороны и закрепляют кольями. Затем измеряют длину, ширину и высоту поленницы и по данным обмера

Поленница дров (а — ширина; h— высота; t— длина}

вычисляют объем древесины в складочных кубических метрах. Для перевода в плотную массу применяют коэффициент 0,7. Каждая поленница дров должна иметь припуск по высоте 3— 5 см на каждый метр высоты .

Хворост и хмыз укладывают плотно между комлями в одну сторону. Ширину и высоту — измеряют по комлевой выкладке, длину — по средней длине стволиков или веток. В табл. 40 приведены коэффициенты для перевода складочных кубических метров в плотные, и наоборот.

Освидетельствование мест рубок ухода. Заключается в проверке состояния насаждений после изреживаний. В смешанных молодняках, например, проверяют изменения в составе леса, происшедшие после осветлений и прочисток, в пользу преобладания коренных или хозяйственно ценных древесных пород. В средневозрастных и приспевающих насаждениях проверке подлежит структура леса, интенсивность изреживания, сомкнутость лесного полога и число деревьев на 1 га, обеспечивающие оптимальные условия для формирования нужных хозяйству стволов и увеличение светового прироста древесной массы после прореживаний и проходных рубок. Для контроля используют программы и наставление по рубкам ухода. Кроме того, выявляют повреждения оставшихся на корню деревьев1, несрубленные, но намеченные в рубку деревья, соответствие высоты пней стандарту, степень захламленности лесосеки, количество невывезенной срубленной древесины и другие нарушения. Выявляют также нарушения технологии рубок ухода. Освидетельствование проводят в течение 30 дней после окончания работ. Нарушения и наложенные за них штрафные санкции записывают в акте освидетельствования мест рубок, который передают в лесхоз (предприятие) для принятия мер к виновным лицам.

Химический метод ухода за лесом. Восстановление ценных древесных пород и обеспечение для их развития нормальных условий требует значительных денежных и трудовых затрат. Их снижает применение химического метода ухода за лесом. Его применяют в лесных питомниках, на лесокультурных площадях и в смешанных (лиственно-хвойных) насаждениях.

Целью химического ухода в лиственно-хвойных насаждениях— увеличение доли ценных древесных пород в составе древостоя за счет удаления менее ценных деревьев. Кроме того, с его помощью предупреждают появление пневой поросли и корневых отпрысков.

Эффективными химическими средствами являются арборициды (от латинского arbor — дерево и caedo — убиваю): препараты 2,4-Д (соли и эфиры) и препараты циклорама (раундап, гарлон, велпар и др.).

Способы обработки арборицидами. Их определяют в соответствии с особенностями данного древостоя и целью ухода. При формировании состава леса применяют опрыскивание и аэрозольную обработку крон деревьев и кустарников; инъекции—введение арборицидов в зарубки на стволах; обработку пней лиственных пород; внесение гранул в почву.

Опрыскивание и аэрозольная обработка основаны на различной устойчивости важнейших лесообразующих пород к действию препаратов 2,4-Д и раундапа при нанесении их на кроны деревьев. Это вызывает отмирание осины, березы, ольхи, лещины, но на сосну, ель, пихту и кедр не влияет. По степени чувствительности (в порядке ее уменьшения) к производным 2,4-Д породы располагаются в такой последовательности: ольха серая, березы повислая и пушистая, ивы козья и ломкая, осина, сосна и ель обыкновенная. Осина наиболее восприимчива к этим препаратам в начале распускания листьев, ель и сосна устойчивы после одревеснения побегов.

Среди хвойных пород можно выделить лиственницу (сибирскую, даурскую), чувствительность которой к препаратам 2,4-Д в оптимальные периоды обработки смешанных молодняков значительно выше по сравнению с другими хвойными. Это объясняется большей продолжительностью периода роста побегов текущего года.

Относительная устойчивость некоторых пород к арборицидам типа 2,4-Д сохраняется лишь при определенных дозах химикатов. С их увеличением различия в чувствительности отдельных пород уменьшаются. При этом степень повреждения отдельных деревьев и кустарников изменяется непропорционально изменению доз арборицидов, хотя в общем и сохраняется закономерность увеличения степени повреждения при повышении доз арборицидов.

Для обработки хвойно-лиственных молодняков используют период, когда хвойные породы становятся малочувствительными к 2,4-Д, а чувствительность к повреждению лиственных пород остается. Этот период в Сибири начинается с 20—25 июля и продолжается по 5—10 сентября.

Деревья и кустарники по увеличению чувствительности к препаратам 2,4-Д и раундапу распределены на три группы: хвойные породы (ель сибирская, пихта сибирская, сосны обыкновенная и кедровая сибирская); плодово-ягодные кустарники (шиповник, кизильник, жимолость, черемухи обыкновенная и азиатская, рябина сибирская); лиственные породы (осина, березы повислая и пушистая, ива козья, ольха кустарниковая).

Наиболее эффективным арборицидом является раундап. В отличие от препаратов 2,4-Д он препятствует появлению пневой поросли и корневых отпрысков осины и других пород. Особенно перспективен этот препарат при уходе за елью.

Качество химической обработки смешанных молодняков зависит от метеорологических условий — ветра, температуры воздуха, осадков. Действие ветра, способствующего сносу арборицидов и неравномерному распределению их по кронам деревьев и кустарников, в наибольшей степени проявляется при авиаопрыскивании. Поэтому при скорости ветра более 3 м/с аэрозольную обработку и авиаопрыскивание проводить не разрешается.

На результаты химической обработки молодняков оказывает большое влияние (двустороннее) температура воздуха. С одной стороны, с повышением температуры возрастает активность арборицидов, и они быстрее проникают в ткани растений, а с другой— увеличивается их испарение, а образующиеся восходящие потоки выносят арборициды за пределы обрабатываемых площадей. В связи с этим авиаопрыскивание и аэрозольную обработку смешанных молодняков не проводят при температуре воздуха ниже 10° или выше 22 °С.

Первые признаки влияния препарата на растение проявляются через 1—2 дня, а через 2—3 нед листья буреют и кроны постепенно отмирают.

На участках хвойно-лиственных молодняков площадью 5— 10 га используют лесной тракторный опрыскиватель, лесной аэрозольный генератор-опрыскиватель и аэрозольные генераторы; на небольших площадях — опрыскиватель ранцевый и ручной аэрозольный аппарат. Особенно удобны ручные опрыскиватели для осветления культур при высоте лиственной поросли до 3 м.

При использовании масляных растворов эфиров 2,4-Д опрыскивание и аэрозольную обработку можно проводить в течение августа— первых числах сентября. Опрыскивание аминными солями и водными эмульсиями препарата 2,4-Д должно заканчиваться раньше, до 15—20 августа. Начало обработки уточняют в каждом конкретном случае.

В зависимости от состава молодняков арборициды применяют в различных дозах. При наличии в составе нескольких пород их устанавливают с учетом чувствительности пород к применяемому арборициду. Раундап может быть использован для осветления ели и сосны при нормах расхода 1,4—8,3 кг/га. В сосняках доза уменьшается. При наличии осины обработку проводят только масляными растворами эфиров. В целях уменьшения отрицательных действий химических препаратов на окружающую среду при наземной обработке целесообразно ограничиваться тракторными и ручными опрыскивателями.

Инъекция арборицидов позволяет осуществлять индивидуальный уход в молодняках. В отечественной литературе этот способ получил название химической подсушки. В нижней части ствола на удобной для работающего высоте делают насечки и вводят в камбиальные слои определенное количество раствора арборици-да, неразбавленного концентрата аминной соли 2,4-Д или раундапа. Препарат быстро впитывается, нарушает сосудистую систему дерева, и оно усыхает. Чтобы вызвать отмирание осины, березы и ольхи диаметром до 8 см, достаточно сделать 1—2 насечки на стволе при диаметре 8—12 см — 2—3 и при диаметре 13—16 см — 3—5 насечек с расстоянием между ними 4—8 см. Работу выполняют с помощью специального аппарата — древесного инжектора ИД-1. Это металлический цилиндр с долотообразным рабочим органом. Ширина режущей кромки долота 4 см. Долото ударом вводят в ствол дерева на глубину 1,5—2 см, и арборицид впрыскивается автоматически.

Инъекцию арборицидов в стволы можно проводить в течение всего вегетационного периода, но быстрое отмирание происходит при обработке их в первой половине лета, а также при увеличении числа насечек по окружности ствола.

Более чувствительны к инъекции арборицидов осина и ольха» менее чувствительна береза, на стволе которой делают больше насечек. Инъекцию арборицида в стволы осины выполняют в апреле — августе, березы и ольхи — в июне — августе. При проведении работ в эти сроки кроны деревьев отмирают в том же году.

Этот способ рекомендуется для осветления хвойных в жердняках смешанного состава, для разреживания лиственных чистых и смешанных жердняков, усыхания крупных фаутных осин в спелых и приспевающих древостоях смешанного состава. Инъекция менее трудоемка, чем механическое кольцевание, и деревья отмирают быстрее.

При инъекции исключается попадание арборицидов на почву и в окружающий воздух, снижается опасность работ с ними.

В качестве арборицида вместо эфиров 2,4-Д эффективны неразбавленные препараты аминной соли, раундапа или утала.

Обработка арборицидами пней предотвращает появление пневой поросли. Раствор арборицида наносят на пни с помощью мягкой кисти или ранцевыми опрыскивателями на торцы и поверхность коры до уровня почвы. При зимней рубке пни обрабатывают весной, при летней — в течение лета. Этот способ применим в основном в отношении лиственных пород, которые не способны давать корневые отпрыски. Используют 2—4%-ные концентрации эфиров 2,4-Д. Обработку проводят в сухую прохладную погоду. Наибольшего эффекта достигает обработка пней лиственных деревьев 10%-ным раствором бутилового эфира и неразведенным техническим препаратом аминной соли.

Внесение арборицидов в почву — это внесение вещества в корневую ризосферу растения. Для этого используют в виде гранул и таблеток велпар и гардоприм. При внесении в почву вдоль культур таблеток велпара по 3,75 г через 1 м отмирает 80—90% поросли в полосе шириной 1 м. Этого достаточно для улучшения роста главных пород.

Меры предосторожности при работе с арборицидами. В лесах I группы не разрешается применять препараты 2,4-Д всеми способами. В лесах II и III групп не допускается авиационная обработка молодняков препаратами 2,4-Д вблизи населенных пунктов, рыбохозяйственных водоемов и посещаемых населением мест. Места обработки согласуют с райисполкомом, а за 10 дней до начала работ оповещают о них местное население. На местах обработки, на дорогах ставят предупредительные аншлаги.

Химический уход осуществляется под руководством специалиста лесхоза. К работе с арборицидами не допускаются подростки до 18 лет, беременные и кормящие женщины, мужчины старше 55 лет и женщины старше 50 лет, а также лица, не прошедшие медицинского освидетельствования и инструктажа по технике безопасности.

Всех работающих с арборицидами обеспечивают спецодеждой и индивидуальными защитными приспособлениями: комбинезонами, резиновыми фартуками, резиновыми сапогами, рукавицами, очками типа ПО-1 или шоферскими и респираторами. Места для приема пищи и питьевая вода должны находиться на расстоянии не менее 100 м от места работы. Перед едой и после работы снимают спецодежду, тщательно моют руки и лицо, прополаскивают рот.

Время работы с арборицидами не превышает 6 ч в день. Рабочие получают 0,5 л молока в день. Расположение работающих при опрыскивании должно исключать попадание капель и паров арборицида в зону дыхания. На местах работы необходимы кипяченая вода и аптечка доврачебной помощи.

При попадании арборицида на кожу смывают его струей воды или снимают тканью и затем смывают водой. При попадании внутрь — выпивают несколько стаканов теплой воды или слаборозового раствора марганцовокислого калия и вызывают рвоту, затем выпивают полстакана воды с 2—3 ложками активированного угля. При попадании арборицида в глаза тщательно промывают их водой или 2%-ным раствором питьевой соды.

На обработанных арборицидами участках до конца сезона нельзя собирать ягоды и грибы. Сенокошение и выпас скота можно проводить лишь по истечении 40—45 сут.

По окончании работ с препаратом 2,4-Д всю аппаратуру промывают керосином, а затем содовым или щелочным раствором, аппаратуру для работы с аминными солями промывают сначала водой, а затем также содовым или щелочным раствором. Баки, цистерны, используемые для приготовления раствора, в дальнейшем применяют только для технических целей.

Меры предосторожности необходимо соблюдать в соответствии с Санитарными правилами по хранению, транспортировке и применению пестицидов (ядохимикатов) в сельском хозяйстве. Подробные сведения о применении химических веществ для ухода за главными древесными породами приведены в Наставлении по химическому уходу за лесом для европейской части лесной зоны (1982).

|